[在庫] ¥422,400.- (税込) *

| 著者・編者 | Bynkershoek, Cornelis van, 1673-1743 |

|---|---|

| ニュース番号 | <R13-182> |

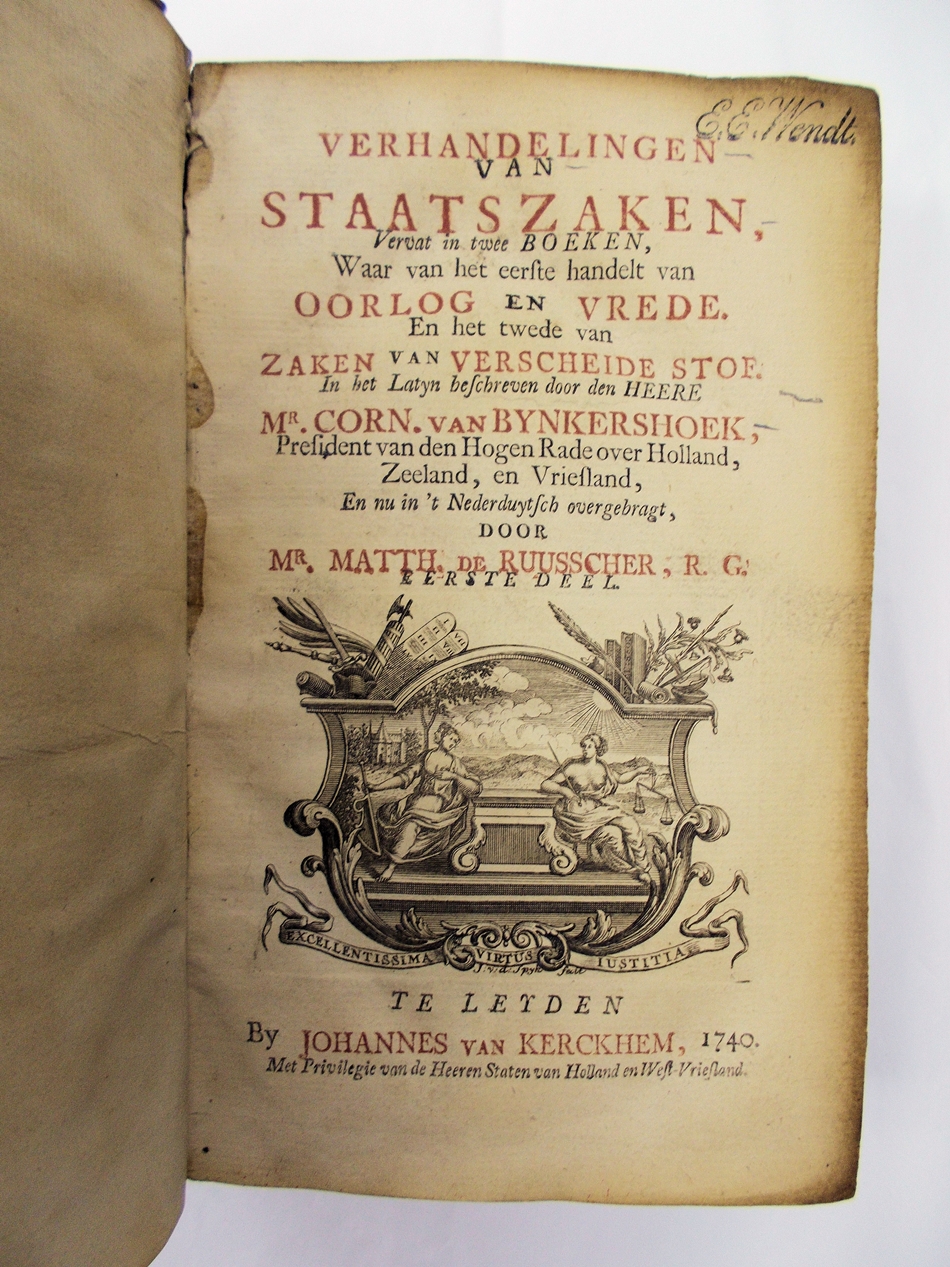

First Edition. 2 vols. in 1. 8vo, [xxxii], 314, [29]; [vi], 327, 27pp, contemporary vellum

「それは一七三七年に出版された。この「公法の諸問題」(Quaestionum juris publici)はその第一編が「戦争法論」で、第二編が「その他の外交諸問題」から成っており、後者の「その他の諸問題」は「外交使節の法的地位」や「条約の効力」など国際法に関する論文とオランダの種々の法律問題に関する考えなどを含んでいる。前者の「戦争法論」ではバインケルスフークは、戦争を定義し「戦争とは自己のために権利の獲得を主張する独立の人格者が、相互に暴力または詭計を以って行うところの闘争である」と言い、正義のための戦争では迅速、かつ有効に初期の目的を達するために戦争法が許すあらゆる手段の使用を認める。もっとも何が正義の戦争であるのか、彼はその定義は与えていない。交戦法規については、彼は交戦者に対して厳格な義務を課し、戦争権にある種の制限を加えようと努力するが、しかし戦争の開始に当たってグロチュースが「慣習上、戦争宣言が必要である」と主張するのに対し、バインケルスフークは必ずしもそれを必要とは認めず、幾多の実例を挙げてこれに反論している。」、「バインケルスフークの国際法への貢献で、最も著るしい点は中立法規に関するものである。彼の時代、中立の概念は必ずしも明確ではなく、国家の慣行も一定したものではなかったので十分確立した原則はなかった。それがほぼ完全な形で確立されるのはバインケルスフークやその後のヴァッテル(E.Vattle)たちの貢献に負うものである。バインケルスフークは中立を「非敵」と呼び、それを「中間派の者」と定義づけた。そうして正戦論の概念を中立法に導入したグロチュースに反駁し、交戦国の正不正を判断してこれによって援助を申し出ることを中立国に許さないのである。」(松隈清『国際法史の群像』より) 本書は、1737年に刊行されたラテン語版をオランダ語に訳したもので1740年に刊行されています。第1巻で「戦争法論」を、第2巻で「その他の外交諸問題」が取り扱われており、両館が1冊の書物として綴じられています。バインケルスフークが国際法論を展開した代表的な著作のため、オランダ語版も広く読まれたようで、1747年には続版が出ています。この1740年版の所蔵は国内では認められません。